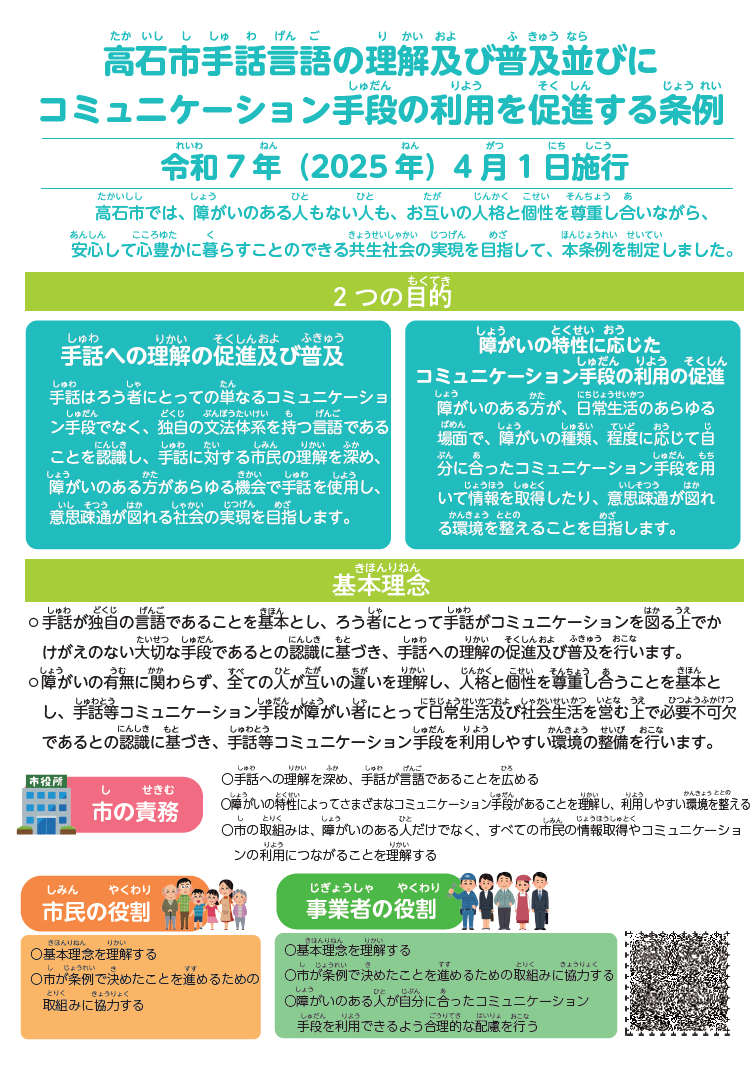

高石市手話言語の理解及び普及並びにコミュニケーション手段の利用を促進する条例を制定しました。

「高石市手話言語の理解及び普及並びにコミュニケーション手段の利用を促進する条例」が令和7年4月1日に施行されました。

高石市では、障がいのある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し合いながら、安心して心豊かに暮らすことのできる共生社会の実現をめざしてまいります。

高石市手話言語の理解及び普及並びにコミュニケーション手段の利用を促進する条例 (PDFファイル: 138.8KB)

条例の概要

目的

手話への理解の促進及び普及

手話はろう者にとっての単なるコミュニケーション手段でなく、独自の文法体系を持つ言語であることを認識し、手話に対する市民の理解を深め、障がいのある方があらゆる機会で手話を使用し、意思疎通が図れる社会の実現をめざします。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進

障がいのある方が、日常生活のあらゆる場面で、障がいの種類、程度に応じて自分に合ったコミュニケーション手段を用いて情報を取得したり、意思疎通が図れる環境の整備をめざします。

基本理念

手話が独自の言語であることを基本とし、ろう者にとって手話がコミュニケーションを図る上でかけがえのない大切な手段であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び普及を行います。

障がいの有無に関わらず、すべての人が互いの違いを理解し、人格と個性を尊重し合うことを基本とし、手話等コミュニケーション手段が障がい者にとって日常生活及び社会生活を営む上で必要不可欠であるとの認識に基づき、手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を行います。

市の責務

基本理念に基づき、手話への理解の促進及び普及並びに手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備について、施策を実施する。

市民の役割

手話が言語であることや障がいの特性に応じたコミュニケーション手段について理解を深め、市の施策に協力するよう努める。

事業者の役割

手話が言語であることや障がいの特性に応じたコミュニケーション手段について理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、合理的配慮の提供を行う。

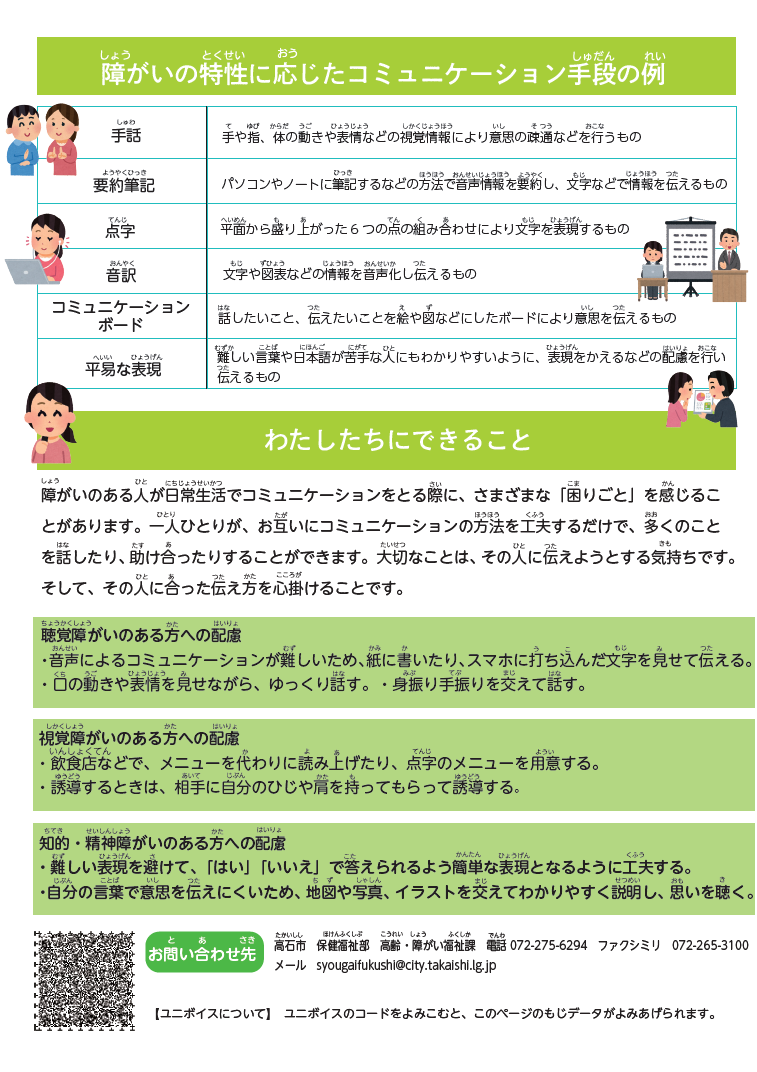

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の例

障がいのある人が使用するコミュニケーション手段には、さまざまな種類があります。障がいのある人とコミュニケーションするときは、どのような方法がよいか本人に確認するなど、その時々の状況に応じて最も適した手段を選択しましょう。

|

手話 |

手や指、体の動きや表情などの視覚情報により意思の疎通などを行うもの |

|

触手話 |

視覚と聴覚に障がいのある人(盲ろう者)が手話を表現する相手の手に触れて情報を伝えるもの |

|

要約筆記 |

パソコンやノートに筆記するなどの方法で音声情報を要約し、文字などで情報を伝えるもの |

|

点字 |

平面から盛り上がった6つの点の組み合わせにより文字を表現するもの |

|

音訳 |

文字や図表などの情報を音声化し伝えるもの |

|

コミュニケーションボード |

話したいこと、伝えたいことを絵や図などにしたボードにより意思を伝えるもの |

|

平易な表現 |

難しい言葉が苦手な人や、日本語が得意でない人にもわかりやすいように、表現をかえるなどの配慮を行い伝えるもの |

わたしたちにできること

障がいのある人が日常生活でコミュニケーションをとる際に、さまざまな「困りごと」を感じることがあります。

一人ひとりが、お互いにコミュニケーションの方法を工夫するだけで、多くのことを話したり、助け合ったりすることができます。

大切なことは、その人に伝えようとする気持ちです。そして、その人に合った伝え方を心掛けることです。

聴覚に障がいのある人への配慮

・音声によるコミュニケーションが難しいため、紙に書いたり、スマホに打ち込んだ文字を見せて伝える。

・口の動きや表情を見せながら、ゆっくり話す。

・身振り手振りを交えて話す。

・音に反応しない人、目で情報を探している人がいたら、「聞こえないのかも」と思って声をかけてみる。

視覚に障がいのある人への配慮

・飲食店などで、メニューが読めないため、メニューを代わりに読み上げたり、点字のメニューを用意する。

・声を掛けるときは、相手に触れずに、なるべく正面から声をかけてみる。

・誘導するときは、相手に自分のひじや肩を持ってもらって誘導する。

・道を教える際は、「あれ」「それ」「こちら」などの指示語ではなく、「3時の方向に300メートル」など、具体的に説明する。

理解力や記憶力に障がいのある人への配慮

・難しい表現を避けて、「はい」「いいえ」で答えられるよう簡単な表現に工夫する。

・自分の言葉で意思を伝えにくいため、地図や写真、イラストを交えてわかりやすく説明し、思いを聴く。

・相手のペースに合わせてゆっくり話す。