○高石市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成25年7月18日

告示第53号

高石市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(平成16年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものをいう。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10の規定により読み替えて適用する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号の規定により母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、訓練促進給付金については養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金については養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。

(2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 就職を容易にするために必要な資格としての対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他市長が地域の実情に応じて定める資格

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 修了支援給付金は、修了日(次条第1項ただし書に規定する場合においては、看護師養成機関の修了日)を経過した日以後に支給するものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)の訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、訓練促進給付金、修了支援給付金及び高石市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成25年高石市告示第52号)に定める自立支援教育訓練給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とし、同一の者には1回限りとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第7条 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、事前相談を実施する。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 この事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握を行うものとする。

(給付金の支給等)

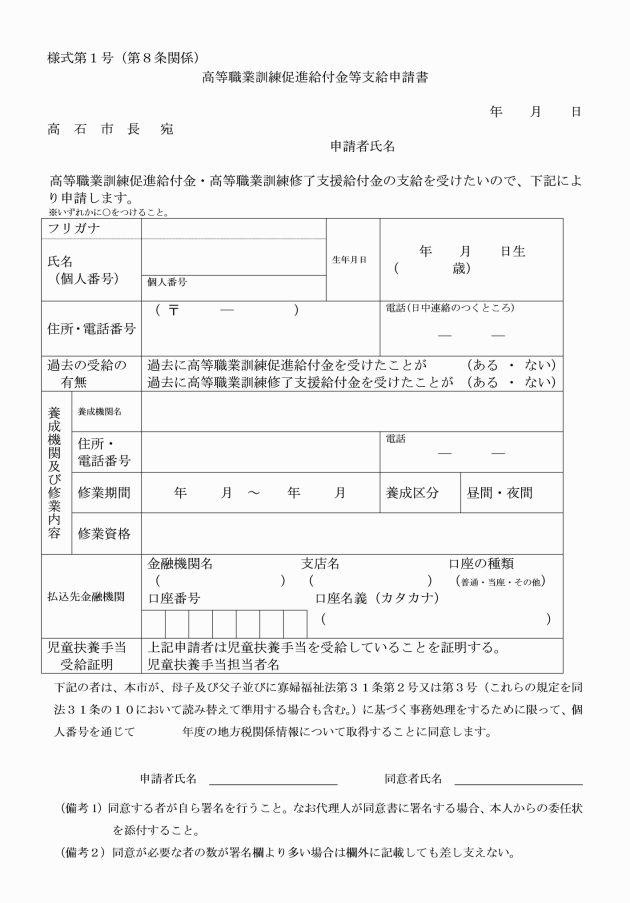

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者(以下この条において「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

イ 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し

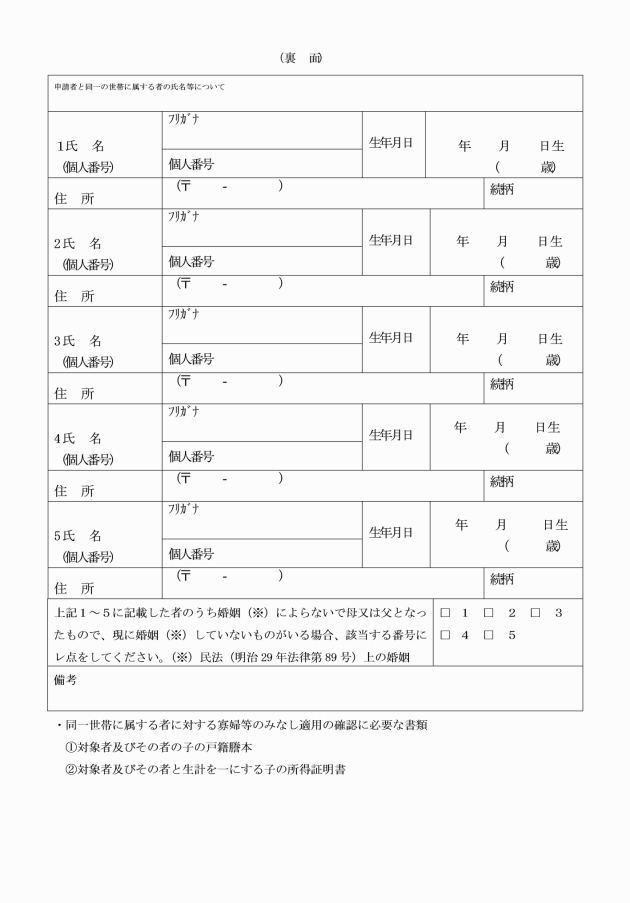

(イ) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(申請者の扶養親族でない児童で申請者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

エ 入校(入所)証明書等支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

イ 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し

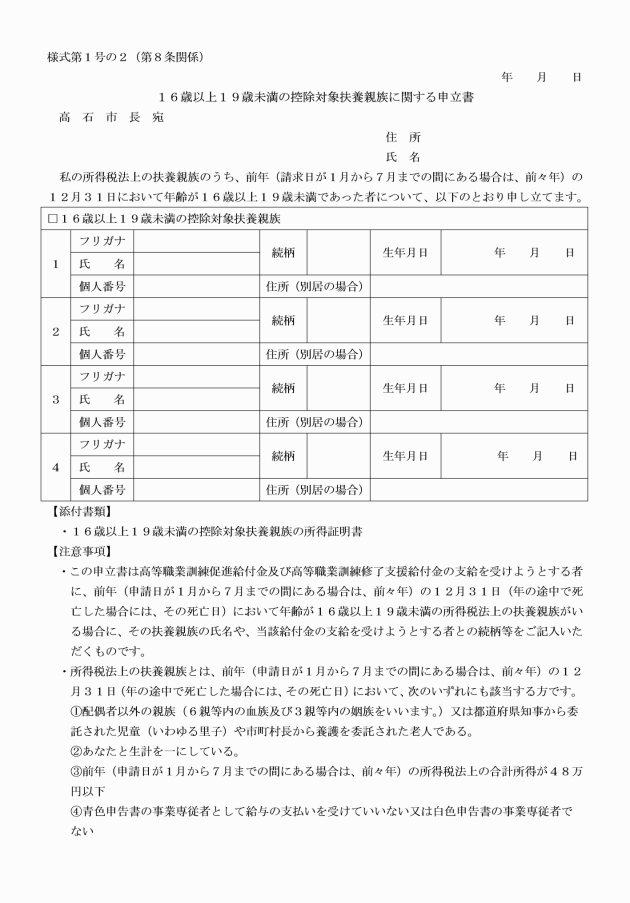

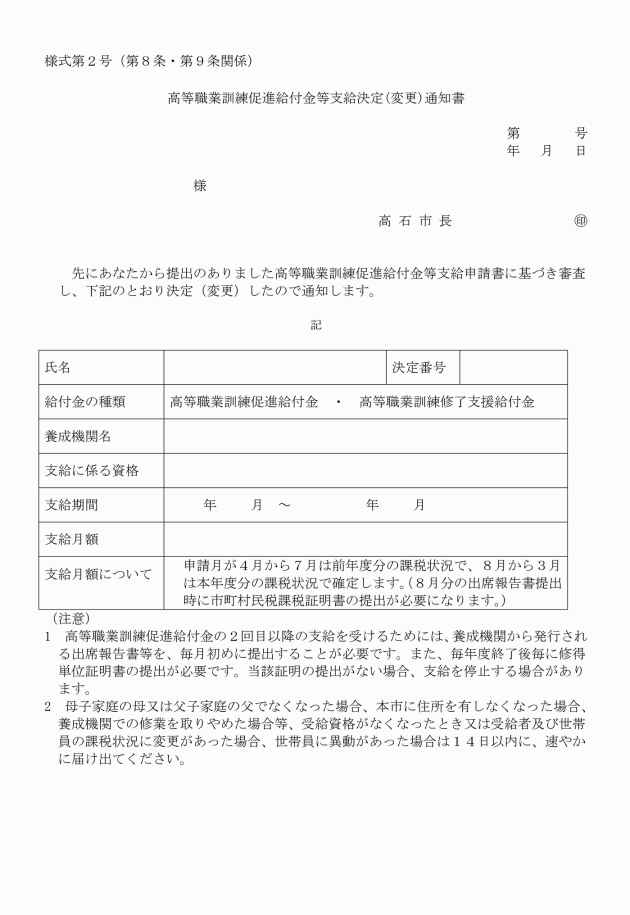

4 市長は、支給申請があった場合は、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行ったときは、高等職業訓練促進給付金等支給決定(変更)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)の養成機関における在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認められるときは、当該受給者に対し、在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。

2 市長は、受給者に対し前項に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

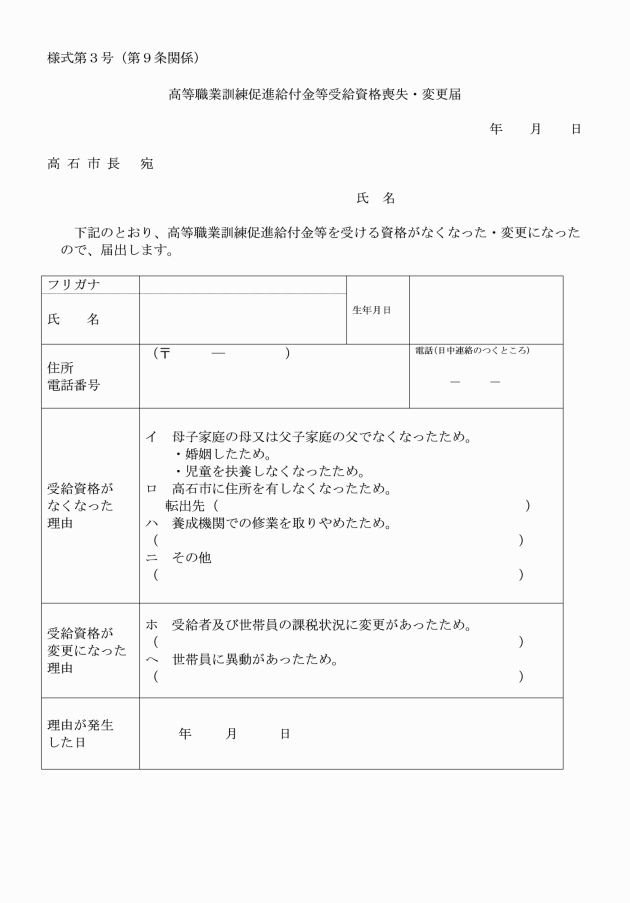

3 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、本市に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、当該異動があった日から14日以内に、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・変更届(様式第3号)により市長に届出なければならない。

4 市長は、前項の規定による給付金の支給額の変更決定を行ったときは、決定通知書により当該受給者に通知するものとする。

(支給決定の取消し又は返還)

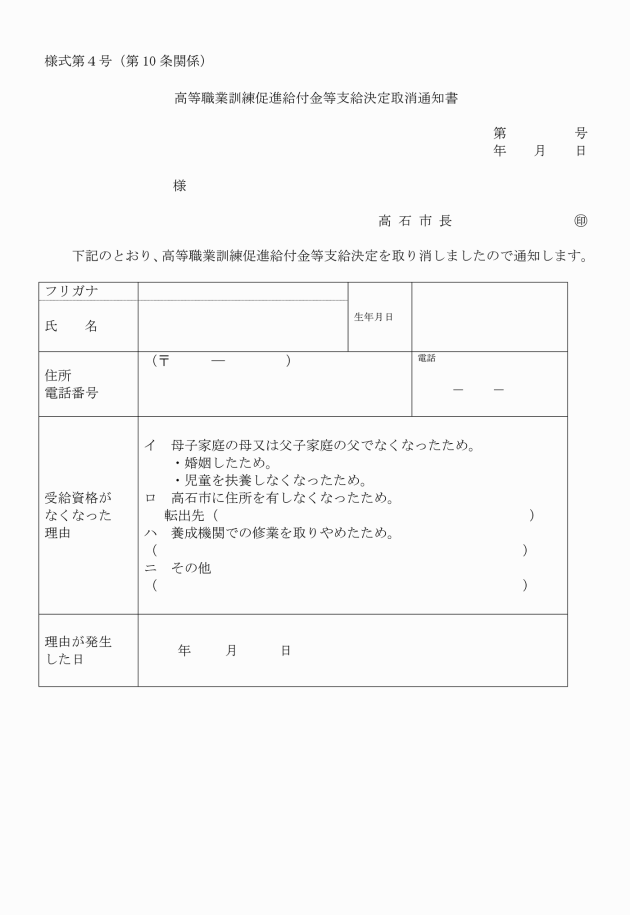

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第4号)によりその旨を当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき又は支給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を当該受給者から返還させることができるものとする。

(関係機関との連携等)

第11条 市長は、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 平成24年3月31日までに修業を開始した対象者又は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に修業を開始した対象者に支給する訓練促進費に関する特例については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日から平成25年6月30日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は平成25年6月30日までの間において申請があった場合は、第3条に定める対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成29年所得から令和元年所得における寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者の特例)

4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保健法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

5 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、申請者が、健康保健法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等当該事実を明らかにする書類を添付することとする。