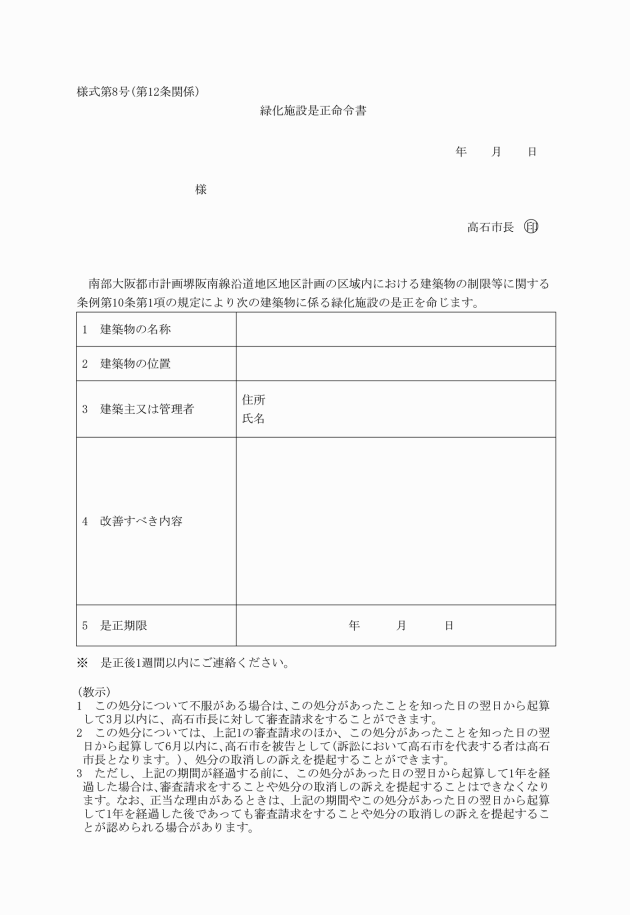

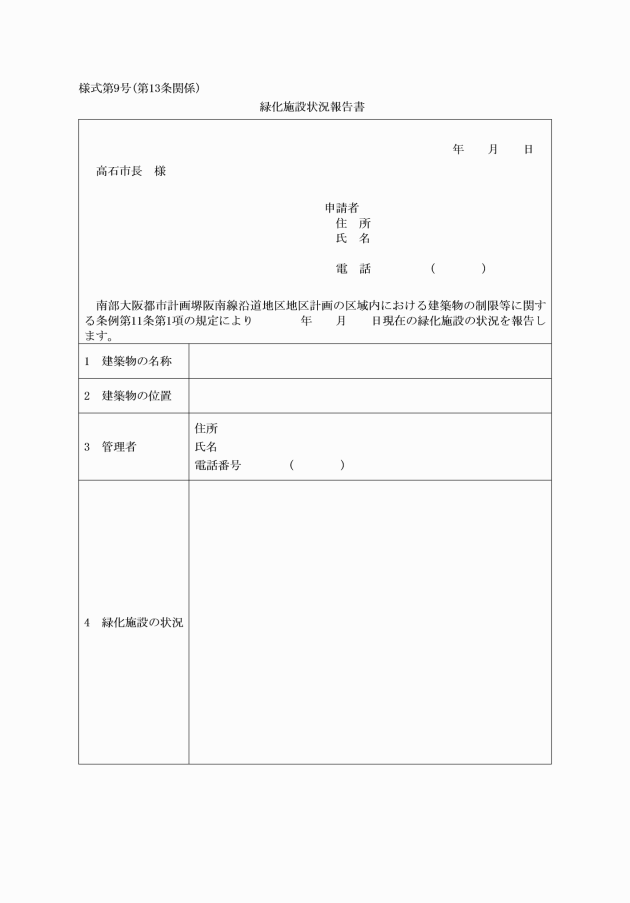

○南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例(平成24年高石市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積)

第2条 条例第5条第2項の規定による延べ面積については、次に掲げる部分又は施設の床面積は、算入しないものとする。

(1) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)

(2) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(3) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和。以下同じ。)の5分の1を超える場合においては、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1)

(4) 認定特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第19条に規定する認定特定建築物をいう。以下同じ。)の建築物特定施設(同法第2条第20号に規定する建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第27条の規定により認定特定建築物の延べ面積の10分の1を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの

(令3規9・令4規11・令6規31・一改)

(建築物の高さの算定方法)

第3条 条例第7条第2項の規定による高さの算定については、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の緑視率の算定の基礎となる底辺)

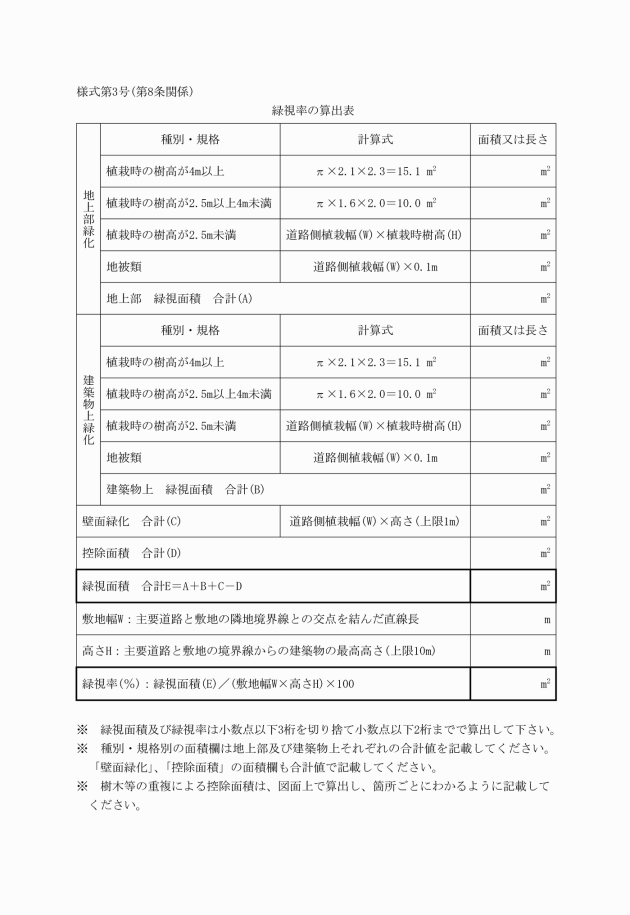

第5条 主要道路と敷地の境界線が直線でない場合の緑視率の算定の基礎となる底辺は、主要道路と当該敷地の隣地境界線(主要道路と交差する道路・水路等が敷地境界の場合は当該道路・水路等の境界線)との交点を結んだ直線とする。

(1) 建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設 緑化施設が整備された外壁の直立部分の面積。ただし、高さは1メートルを限度とする。

(2) 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計

ア 植栽時の樹高が2.5メートル未満の樹木 樹木ごとの立面積の合計

植栽時の樹高 | 樹木の立面積 |

2.5メートル以上4メートル未満 | 10.0平方メートル |

4メートル以上 | 15.1平方メートル |

ウ 芝その他の地被植物 主要道路側植栽幅×0.1メートル

(敷地と主要道路との関係)

第7条 建築物の敷地と主要道路の間に水路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項各号のいずれかに該当する建築物に接する道等(同項各号に規定する道又は空地をいう。以下同じ。)が存する場合における次の各号に掲げる基準の取扱いについては、当該水路又は道等を主要道路の部分とみなす。

(1) 緑視率の算定の基礎となる底辺

(2) 条例第4条第2項第3号及び第3項第3号の敷地が主要道路に接する部分の長さ

(令2規25・一改)

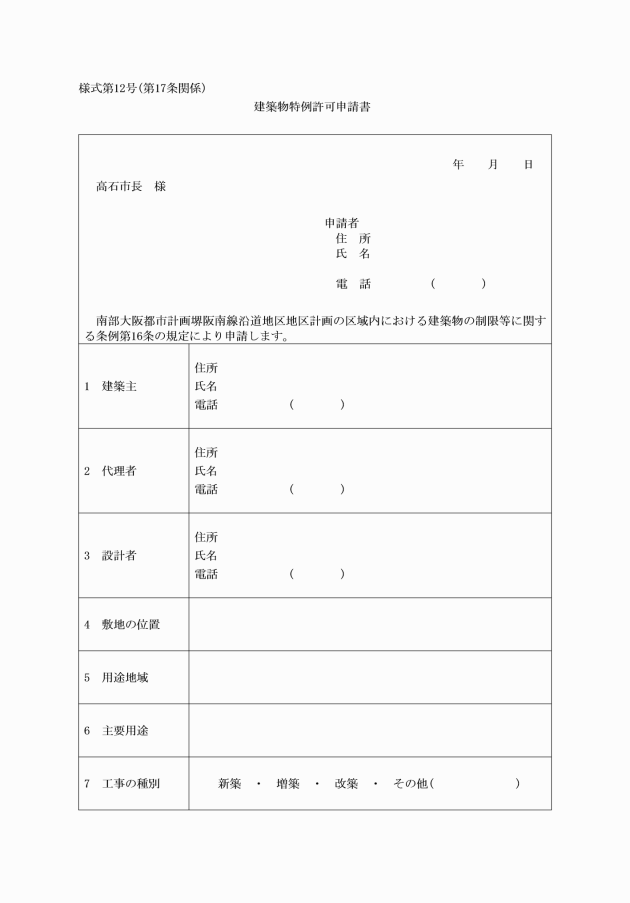

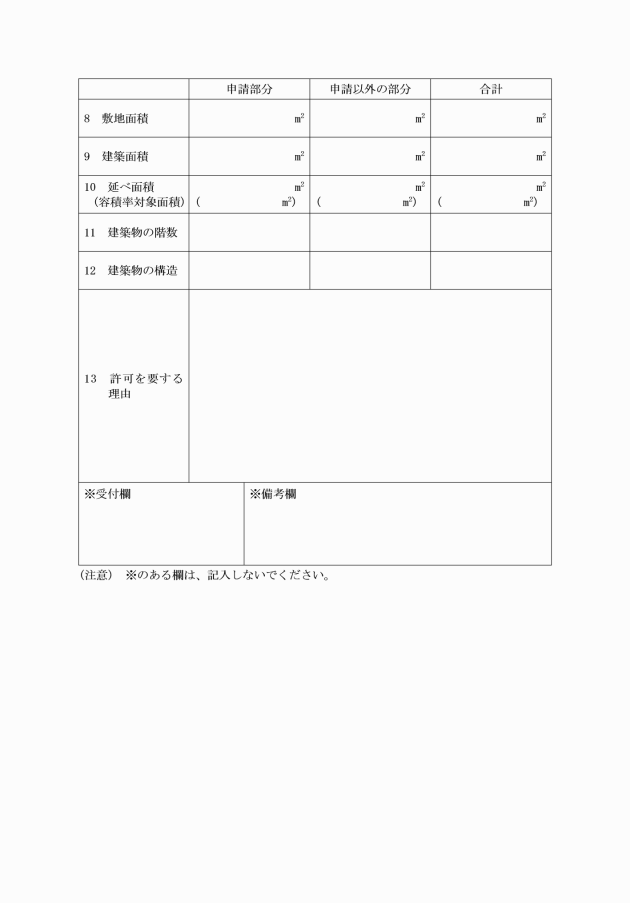

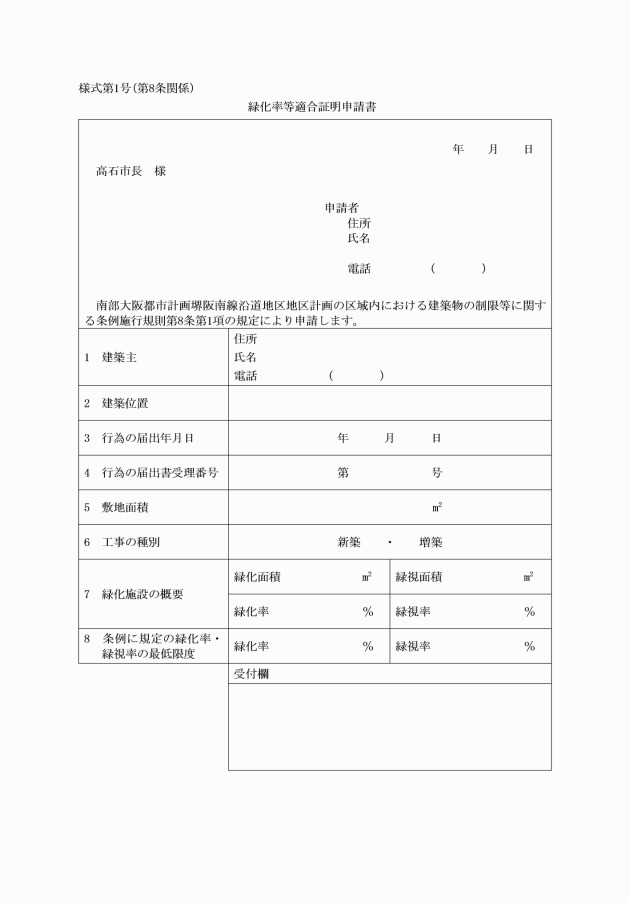

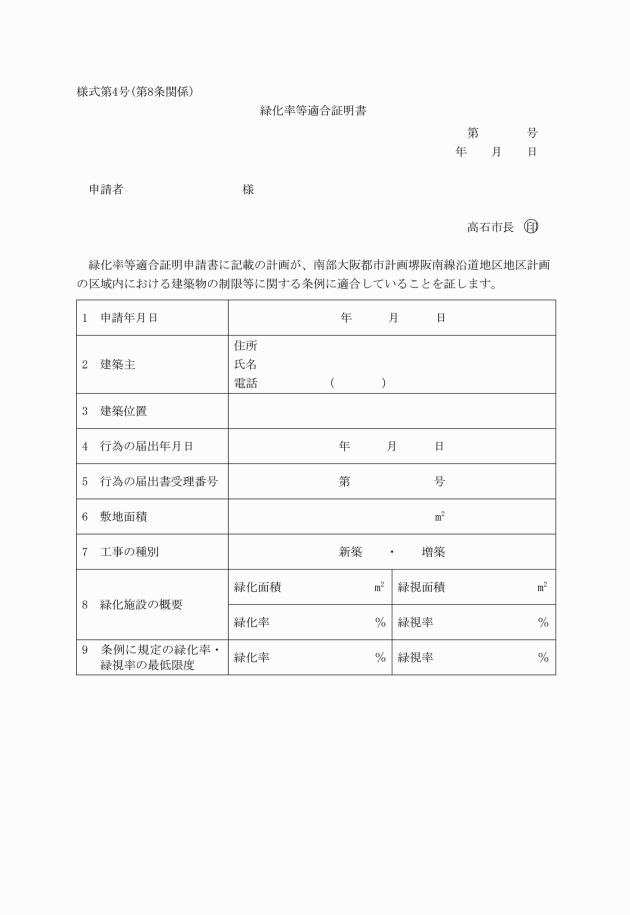

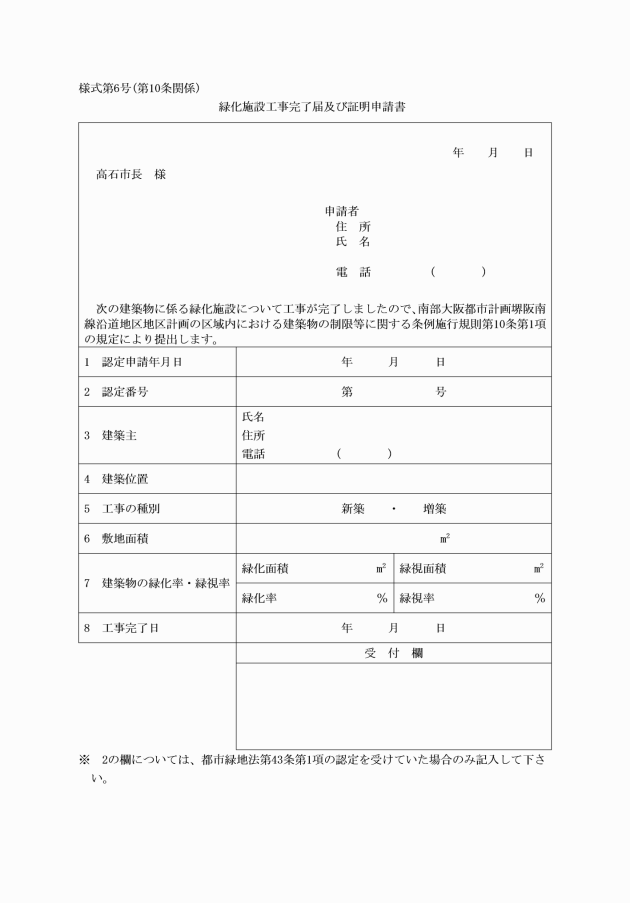

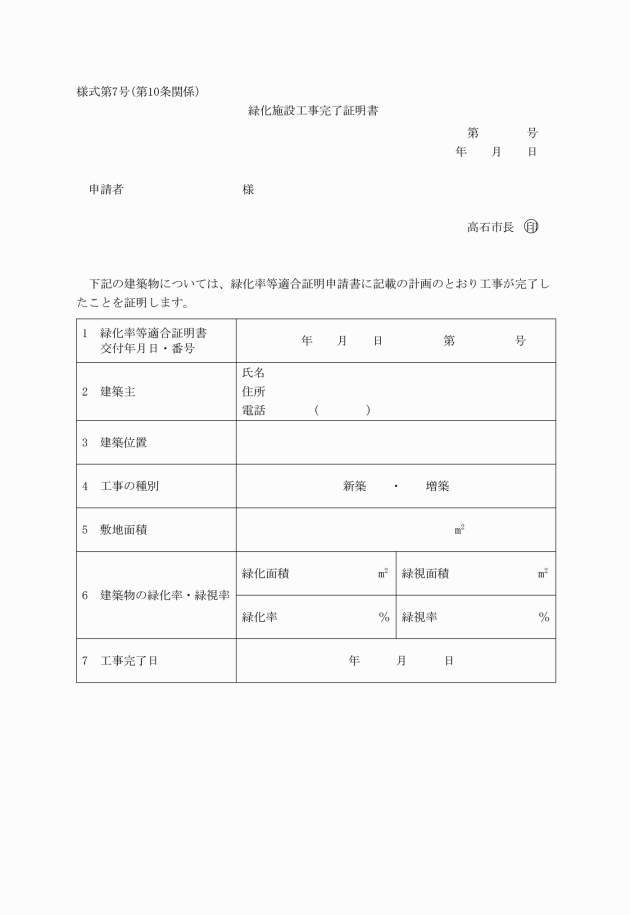

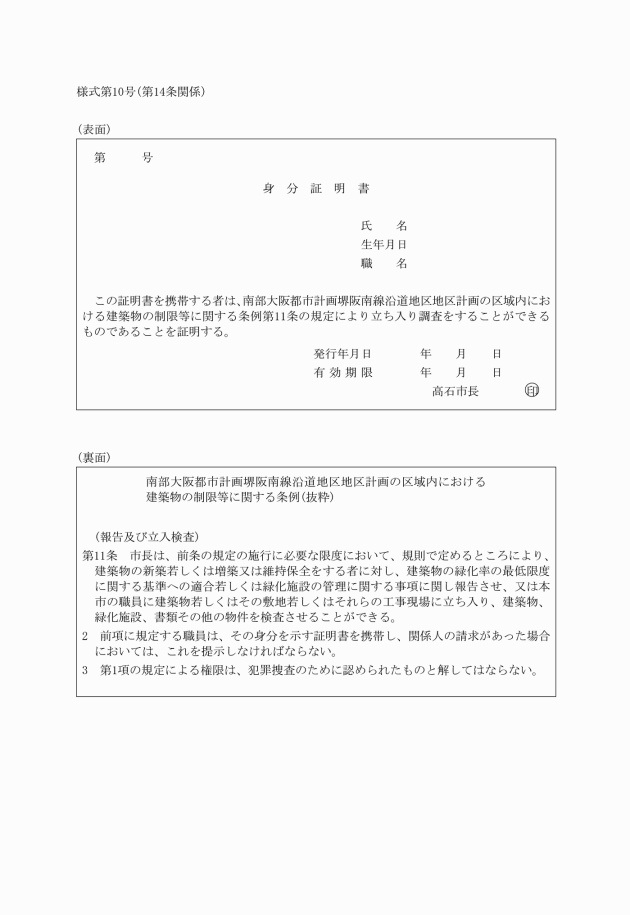

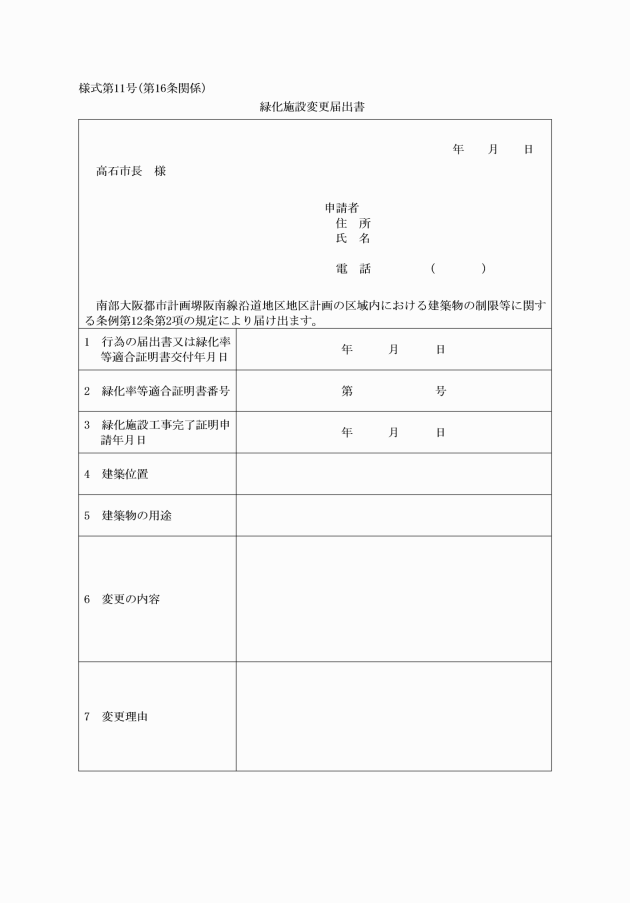

(緑化率等の最低限度に関する証明の申請)

第8条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第42条第1項又は第2項に規定する書面の交付を受けようとする者は、緑化率等適合証明申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第4条第2項第2号(又は同条第3項第2号(緑視率に限る。))の要件(以下「緑視率に関する要件」という。)を満たしていることを証する申請を当該申請に含めて行うものとする。

図書の種類 | 明示すべき事項 |

付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |

各階平面図 | 縮尺、方位、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |

2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |

2面以上の断面図 | 縮尺、建築物の軒及びひさしの出、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |

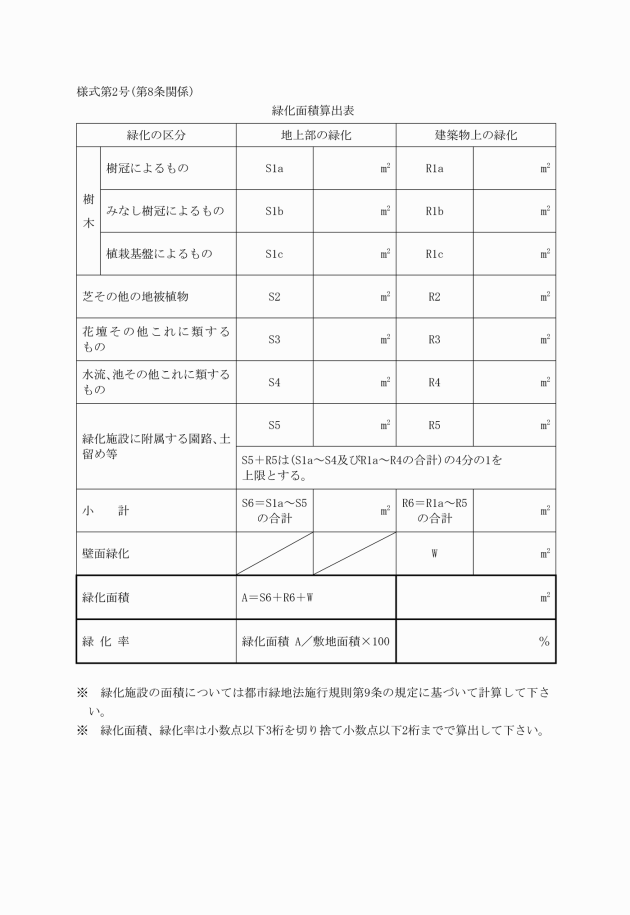

緑化施設の面積の算出根拠を示す書面 | 緑化面積求積図及び緑化面積算出表(様式第2号)(配置図等に併記する場合は、省略することができる。) 緑視率の算出表(様式第3号) |

3 市長が必要であると認める場合は、前項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

4 前3項の提出書面等は、それぞれ2部ずつとする。

(令2規25・令4規11・令6規41・一改)

(緑化施設の工事の認定の手続等)

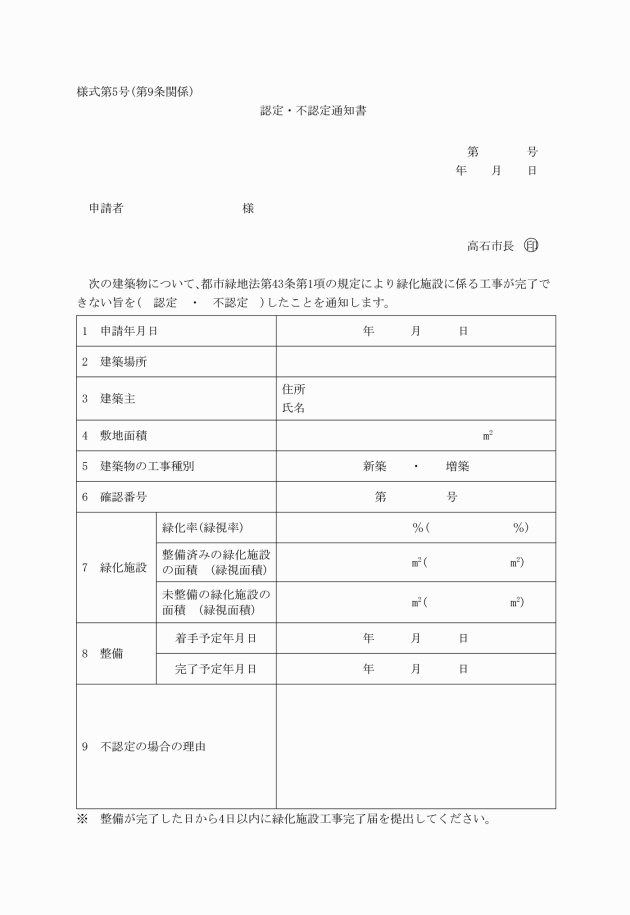

第9条 都市緑地法第43条第1項の認定又は不認定は、認定・不認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(1) 材質は、ステンレス板又は陶板等の耐侯性、耐久性に富むものとすること。

(2) 文字及び図面は、焼き付け又はエッチング等により消失しにくい仕様とすること。

(3) 標示板の大きさは、縦210ミリメートル、横297ミリメートル以上とすること。

(1) 適切な下草刈り、せん定、灌水、施肥、農薬の使用等を行うことにより緑化施設の良好な状態の維持管理に努めること。

(2) 緑化施設は、枯損状態で放置しないこと。

(3) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十分配慮すること。

(4) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理すること。

(5) 灌水に当たっては、雨水又は空調の冷却水の活用等により水資源の有効利用に努めること。

(6) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮すること。

(7) 道路に面して設置された緑化施設については、原則として住民に公開するよう努めること。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

図書の種類 | 明示すべき事項 |

付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |

各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに開口部の位置 |

2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料 |

2面以上の断面図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出 |

(施行細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月15日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月11日規則第31号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

附則(令和6年12月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規9・一改)

(令3規9・一改)

(平28規17・一改)

(令3規9・一改)

(令3規9・一改)

(令3規9・一改)